『嚥下食ピラミッド』について詳しく解説

作成日:2022年9月26日

高齢のご家族と一緒に暮らしていて、毎日の食事作りに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

噛む力や飲み込む力が低下した高齢者にも食べやすく工夫された食事が「嚥下食」です。

この記事では「嚥下食ピラミッド」について、分類から作るときのポイントまでを詳しく解説します。

具体的なレシピも紹介しているので、毎日の食事づくりのご参考になさってくださいね。

目次

『嚥下食』について

嚥下食とは、噛む力や飲み込む力が低下した方にも食べやすくなるように調理された食事のことです。

とろみを加えて飲み込みやすくしたり、食物の形状を変えて食べやすくしたりするなどの工夫がされています。

また、嚥下訓練に使用する嚥下訓練食品も嚥下食に含まれています。

『嚥下食』の分類法

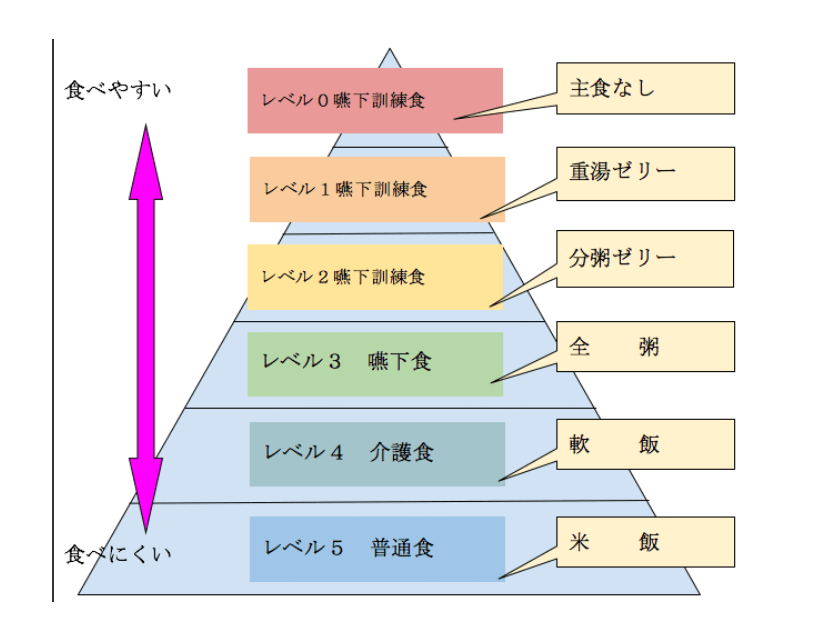

「嚥下食ピラミッド」とは、2004年に開催された第10回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会の教育講演で発表された介護食の分類法です。

嚥下レベルに合わせて、介護食を6段階に分けて以下のような表にまとめています。

ここでは嚥下食ピラミッドの詳細や嚥下レベルの目安について、紹介します。

嚥下食ピラミッド

「嚥下食ピラミッド」は普通食から嚥下食まで6段階に分けられています。レベルごとに食物形態の条件を基準化することで、食事の品質管理をしやすくしてあります。高齢者施設などでは、飲み込みむことが難しくなるごとに、普通食から介護食、さらに嚥下食へと移行します。

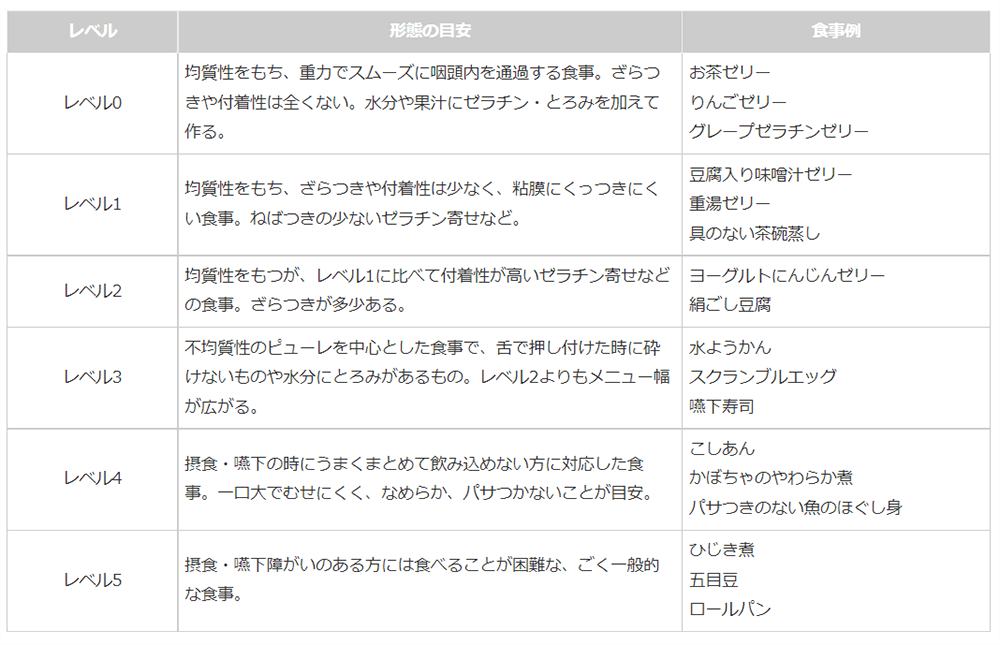

レベルの目安

上記「嚥下食ピラミッド」の表中のレベルの目安は下記の通りとなります。

とろみ早見表

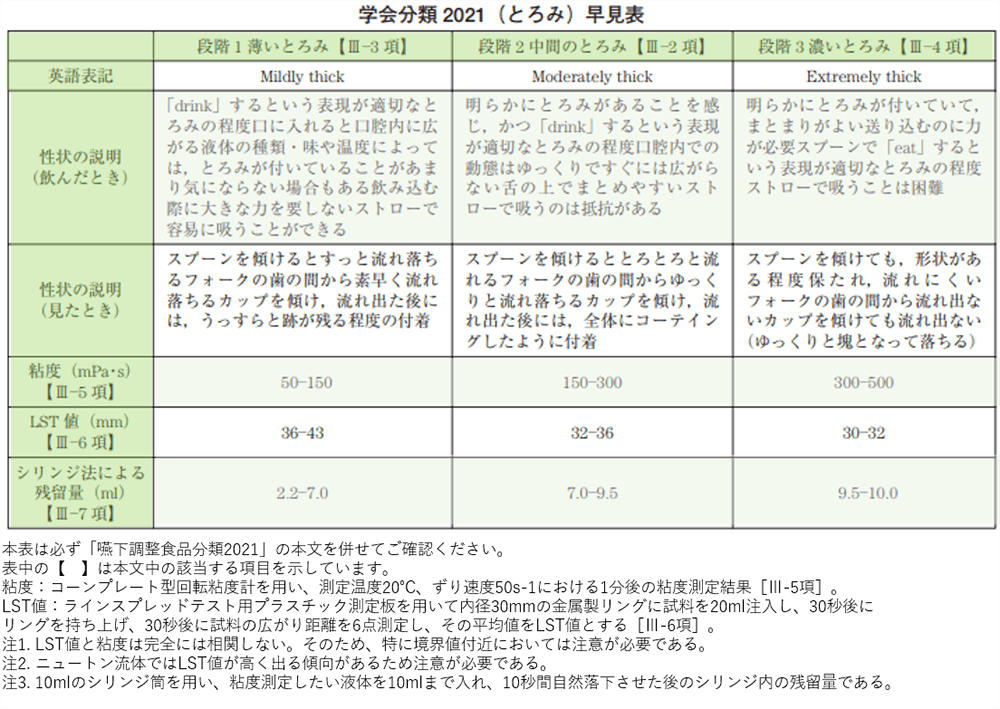

日本摂食嚥下リハビリテーション協会から、嚥下食ピラミッドとは別に、下の表のとおり食事や飲み物のとろみについても段階分類が示されています。

表中のとろみ段階の番号はとろみの使用量に応じてつけられており、数字が小さいほど使用するとろみ用食品の量が少ない、ということです。

嚥下に不安がある方には、段階1よりもサラサラとしているものは誤嚥の可能性が、段階3よりも濃いものは口の中でまとわりつき、飲み込みにくくなったり、のどに詰まったりする可能性があり、推奨されていません。

出典:

日本摂食嚥下リハビリテーション学会 嚥下調整食委員会

日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2021

とろみつき食品は膨満感を得やすく、口に味が残りやすいため、食事量や水分摂取量が減ってしまうことがあります。

摂取した量をきちんと把握し、適量の水分を摂取できているかを確認しておきましょう。

成人に必要な水分量は、体重×0.0.35mlだと言われています。

体重が60kgの方なら60×0.035=2.1リットル、体重が55kgの方なら、55×0.035=19.25リットルの水分を取ることが大切です。

嚥下食を作るときのポイント

嚥下食を作る際に意識するべき栄養素や、食べやすい食材、調理方法などを紹介します。

ポイント①不足しやすい栄養素を意識する

嚥下食は水分が占める割合が多いため、以下のような栄養素が不足しやすくなります。さまざまな食材を組み合わせ、栄養不足にならないように意識しておきましょう。

タンパク質

筋肉や内臓、血液、免疫細胞などの生成の他に、ホルモンや栄養素の運搬などの役割を担います。

高齢者は消化吸収力の低下から、タンパク質の摂取量が少なくなりがちです。

タンパク質は肉類や魚類、卵に含まれる動物性のものと、豆類などに含まれる植物性のものがあります。

カルシウム

骨の形成などを行う栄養素で、牛乳やチーズといった乳製品、しらすをはじめとするひょるい、豆腐や納豆のもとになる大豆などに多く含まれます。

カルシウムは食品によって吸収率が異なり、牛乳からは約40%、小魚からは約33%、野菜からは19%とされています。

(※)また、カルシウムの吸収を促してくれるビタミンD(しらすや卵、鮭など)と一緒に摂取するのもおすすめです。

食物繊維

高齢になると腹筋や腸の活動が衰え、スムーズな排便ができなくなることがあります。

便のカサを増し、排便を促してくれる食物繊維ですが、腸の働きが弱っている時には、軟らかく煮たものを少量ずつ、多めの水分と共に取ることがおすすめです。

ビタミン

皮膚の健康や免疫機能の維持など、体の調子を整える働きがあります。。ビタミンは水溶性・脂溶性あわせて13種類あります。

ビタミンを豊富に含む食材としてはレバーや鳥砂肝(ビタミンA・B1・B2など)、緑黄色野菜(ビタミンA・C・K・葉酸など)、豚肉(ビタミンB1・ビタミンB2など)・魚介類(ビタミンDなど)などがあります。

ポイント②食べやすい食材と調理方法を選ぶ

嚥下食を作る際には、高齢者が食べやすい食材・咀嚼や嚥下の力に合わせた調理方法を選ぶことも大切です。

ここでは、嚥下食に向いた食材や調理方法について、ご紹介します。

肉類(赤身よりも脂があるもの)

野菜を合わせ、蒸したり煮物にしたりする。レベル2以上の嚥下食ではミキサーにかけるなどして、ゲル化させてから固める。

魚類(骨の少ない小魚やはんぺん)

蒸し魚などは骨を取り除いてほぐす。嚥下食ピラミッドで、レベル2以上の嚥下食ではミキサーにかけ、ゲル化剤を溶かして固める。

乳製品(牛乳やヨーグルト)

シチューやグラタンにする。嚥下食ピラミッドでレベル2以上の嚥下食では、牛乳はゼリーに、シチューなど煮物に利用した場合もミキサーにかける。

果物(柔らかく熟したもの)

コンポート(砂糖を加え、煮たもの)にする。嚥下食ピラミッドでレベル2以上の嚥下食ではとろみのあるジュースか、ゼリーにする。

穀物(米)

やわらかく炊く。嚥下食ピラミッドでレベル2以上では重湯や粥ゼリー、嚥下食ピラミッドでレベル1以上の嚥下食では重湯ゼリーにする。

食べにくい食材

・弾力のあるもの(こんにゃくなど)

・パサつくもの(ふかし芋など)

・固い繊維のあるもの(生野菜など)

・粒が残りやすいもの(豆類など)

・口腔内や喉に付着しやすいもの(海苔など)

ポイント③食欲を高めるための工夫をする

高齢者は体に様々な変化が生じ、食生活にも影響を及ぼすことがあります。

しかし食べるということは、年齢を問わず多くの方の楽しみでもあります。食欲を上げることができるポイントを見ていきましょう。

食べ物の好みを理解する

食べ物の好みは食欲を左右する大きな要因ともいわれています。

食欲が落ちている方でも、好みに合った食材や料理をいくつか取り入れると、スムーズに食べられることもあります。

ただし、病気で食事制限をしている場合は医師の指示に従ってください。

味付け

食事がスムーズにすすまない場合、いつもより少し濃い味付けが食欲増進につながる場合もあります。

濃い目の味付けが口の中の感覚器官に強く働いて刺激を伝えやすくなり、唾液量が増えて料理を飲み込みやすくなります。

盛り付け

嚥下食は細かく刻まれていたり、ペースト状になっていたりすることが多いため、見た目があまり良くありません。

トマトやかぼちゃ、ほうれん草などを利用して食材自体の色合いをカラフルにしたり、普段とは違う器に盛り付けたりすることで見栄えを良くすると、食欲が高まることがあります。

香り

香りは食事のおいしさに強く影響を与えます。嚥下食は食材を混ぜあわせて作るため、味がぼやけやすくなってしまいます。

香りの良い旬の野菜や果物、少量のスパイスを取り入れることで、食欲が増進します。

嚥下食のレシピ集

ここでは作りやすく、おいしそうに見えて食事が楽しくなりそうな嚥下食のレシピを3点紹介します

かぼちゃのきんとん

「かぼちゃ」は茶巾にすると、食べやすく見た目も華やかになります。

・材料

(きんとん)

かぼちゃ 80g

だし汁 100cc

砂糖 5g

薄口しょうゆ 4g

みりん 3g

グリンピース 3g

(とろみたれ)

水 50cc

砂糖 3g

片栗粉 適量

・作り方

1)かぼちゃの皮をむき、一口大に切る。

2)だし汁に砂糖、薄口しょうゆ、みりんを加え、1)を煮る。

3)柔らかく煮た2)の煮汁を切り、つぶしラップで形を整える。

4)茹でてみじん切りにしたグリンピースを3)にのせる。

5)とろみたれを作り、器にはる。

※参考:医療法人社団 水生会 柴田病院:嚥下食(えんげしょく)レシピ 「かぼちゃのきんとん」

ひつまぶし

愛知県の名物「ひつまぶし」をゲル化材で固めて、食べやすくしたメニューです。

・材料

お粥 200g

ソフティアU(ゲル化剤) 1g

うなぎ(蒲焼) 80g

だし汁 大さじ4

ソフティアU(ゲル化剤) 0.6g

蒲焼のたれ 大さじ2/3

・作り方

1)お粥、ゲル化材をミキサーで混ぜる。

2)1)を鍋でひと煮立ちさせる。

3)2)をゼリー状に固める。

4)うなぎ、だし汁、ゲル化材をミキサーで混ぜる。

5)4)を鍋でひと煮立ちさせる。

6)5)をゼリー状に固めたら、適当に切り、盛りつけ、蒲焼きのたれを塗る。

※参考:ひつまぶし(えんげ食・介護食)byニュートリーのオフィシャルキッチン‐おいしい食事・健康管理‐シニア

すいかゼリー

水分でむせてしまう方も安心して食べられる、離水しにくいゼリーです。

・材料

<果肉部分>

すいか 250g

ゼリーの匠ネオ(ゼリー食用調節食品) 3.8g

<皮部分>

きゅうり 50g

はちみつ 10g

水 20g

ゼリーの匠ネオ 0.75g

・作り方

1)きゅうりの皮を剥き、さっと湯通ししてからぶつ切りにする。

2)1)とはちみつ、水、ゼリーの匠ネオをミキサーにかけ、ペースト状にする。

3)2)を全体が90℃以上になるまで加熱し、器に注いで冷やし固める。

4)種と皮を取り除き、小さく切ったすいかの果肉とゼリーの匠ネオとミキサーにかける。

5)4)を全体が90℃以上になるまで加熱し、3)に注ぎ、冷やし固める。

※参考:すいかゼリー|レシピ集|すぐに役立つ栄養士のためのサイト「栄養士ウェブ」

嚥下食ピラミッドを意識しよう

高齢者の食事を作る際は、その方の噛む力、飲み込む力をしっかりと把握したうえで、食材を選んだり調理したりする必要があります。

また栄養バランスを整えたり、食欲を高めたりする工夫も大切なポイントです。

今回ご紹介した嚥下食ピラミッドやレシピを参考に、おいしく食べやすい食事作りを目指してください。

しかし、日々さまざまなことに気を配りながらの食事作りは大変ですよね。

まごころ弁当の宅配サービスは、ご高齢者向けに食べやすい調理がされたお弁当を提供しています。

安心・安全で栄養バランスの取れたお弁当も、お試しくださいね。

まごころ弁当

まごころ弁当  配食のふれ愛

配食のふれ愛  宅食ライフ

宅食ライフ  すくすく弁当

すくすく弁当  まごころケア食

まごころケア食  ライフミール

ライフミール  わけありなおかず屋さん

わけありなおかず屋さん  運営会社

運営会社  こだわりシェフ

こだわりシェフ おてがるシェフ

おてがるシェフ ラクゴハン

ラクゴハン ラクミール

ラクミール まごころ食材

まごころ食材 楽らく弁当

楽らく弁当

HOME

HOME まごころ弁当とは

まごころ弁当とは 店舗検索

店舗検索 注文方法

注文方法 コラム

コラム お問い合わせ

お問い合わせ