高齢者の脱水症状とは?原因や対処法・予防法を踏まえて解説

作成日:2022年9月26日

夏になると、高齢者の熱中症や脱水症状で救急搬送されたり、残念ながら命を落とされたりというニュースを耳にすることがあります。

高齢のご家族がいらっしゃるご家庭なら、とても他人事とは思えず、心配になりますね。

今回は高齢の方の脱水症状についてご紹介します。熱中症や脱水症の原因や予防方法を理解して、ご家族の健康維持にお役立てください。

目次

高齢者の脱水症状について

脱水症とは、私たちの体に入る水や電解質の量よりも、体から出る量の方が多くなり、体内の水分量が減ってしまっている状態です。

高齢者はのどの渇きや暑さを感じにくくなり、暑いのにエアコンをつけずに過ごし、汗で水分を失ってしまったり、のどの渇きを感じにくくなるために水分摂取量が減ってしまったりして体内の水分量が減ってしまいます。

ひどくなると命の危機にも関わるような、様々な不調が現れます。

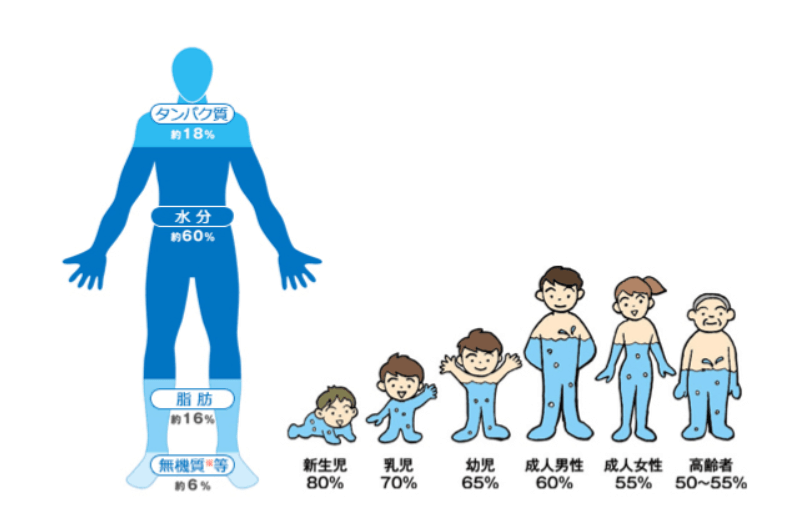

私たちの体内に含まれる水分量とその役割

下の図に見るように、体内の水分量は新生児で体重の約80%あったものが、年齢をかさねるごとに少なくなっていき、高齢者になると、約50~55%に減ってしまいます。

参照:大塚製薬 『体と水分』

例えば、体重が60kgの成人男性なら、約36kg、高齢者になると、30㎏の水分を体内に保持していることになります。

飲み物や食べ物でとった水分は腸から吸収され、血液やリンパ液の材料となって体内を巡り、酸素や栄養分を体の隅々まで送り届け、不要となったものを腎臓へ、二酸化炭素を肺へと運ぶ役割をしています。

また、体温が上昇した時には汗腺をひらき、汗となって体外へ排泄したり、血液の循環量を増やしたりして、体を冷やし、熱中症を予防する役割があります。

水分摂取が上手くできなかったり、大量の汗をかいたりして、体内の水分が約2%失われると、これらの機能が上手く働かなくなり、私たちは脱水症状を引き起こすと言われています。

高齢者は、もともと体内に蓄えている水分量が若い世代よりも少なくなってしまっているため、より早く、脱水症状になってしまうのです。

高齢者の脱水症状の原因とは

このように、高齢者は若い世代に比べて脱水症状を引き起こしやすく、危険な状態に陥ってしまうのですが、以下のように高齢者独特の原因も考えられます。

原因①水分摂取量の減少

高齢者はのどの渇きを感じにくくなり、お茶などの飲み物を欲しがらなくなる方が多くなります。また、食事の量が減り、食べ物からとる水分の量も減ってしまいます。

さらに、足腰の筋肉が衰えるなどして、特に夜間にトイレに行くことが億劫になるため、寝る前の水分摂取を敬遠する方もいらっしゃいますね。

これらの理由から、水分摂取量そのものが少なくなってしまうことがあります。

原因②腎臓機能の低下

腎臓は血液中の老廃物をろ過して尿として排泄して体内の水分量を調節したり、必要なナトリウムや糖分を再び取り込んだりする働きがあります。

加齢とともに腎臓の機能が低下すると、ろ過された老廃物を体外に排泄しようと尿量が増え、体に必要な水分やナトリウムまで排泄してしまい、脱水症状を引き起こしてしまうことがあります。

脱水症状を起こして濃くなってしまった血液は、腎臓のろ過機能の負担になり、腎機能がさらに低下し、ひどくなると逆に尿の排泄ができなくなるなどの悪影響を及ぼします。

原因③薬の影響

糖尿病の治療薬や血圧を下げるための降圧薬は、種類によって利尿作用があります。

そのため、汗をかきやすい季節には体内に必要な水分やナトリウムまで排泄してしまい、脱水症状を引き起こすことがあります。

このような薬の処方を受けている場合は、水分摂取量や尿の量、回数も含め、かかりつけ医の指導を受けておきましょう。

原因④病気による頻尿

先ほどご紹介したように、糖尿病を患っておられる方は、体内に増え過ぎた糖を排泄するために尿量が増えることがあります。

高齢者の脱水症状の具体的な症状

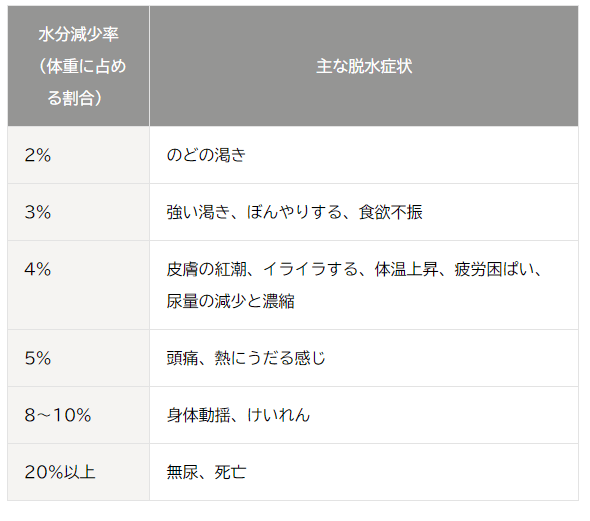

下の図は汗や尿などで失ってしまった水分量の割合と、その時に見られる症状を表にしたものです。高齢者の場合はもともと体内にとどめている水分量が少ないため、特に注意が必要です。

出典:大塚製薬(株)生命の源、「水」もしも身体の水分がなくなったら

高齢者の脱水症状の危険性

このように、上記でご紹介した表で特に注目しておきたいのは、高齢者は、もともとのどの渇きを感じにくくなること、食が細くなってしまっているということです。

脱水症状で水分を取らなければならない状態であるにもかかわらず、喉の渇きを感じず、水分を欲しがらない場合があります。

また、もともと食が細くなってしまっているため、脱水症状による食欲不振なのか、加齢により食が細くなってしまっているのかの見極めが難しくなります。

さらに、寝たきりの方や、痴ほう症を患っていて寝たり起きたりを繰り返しておられる方は、脱水症状でぼんやりしてしまっているのか昼寝をしておられるのかの区別がつきにくくなります。

普段周りにいる家族ですらその変調に気づくことが遅れ、気づいた時には重篤な状態になっていることもあるので注意が必要です。

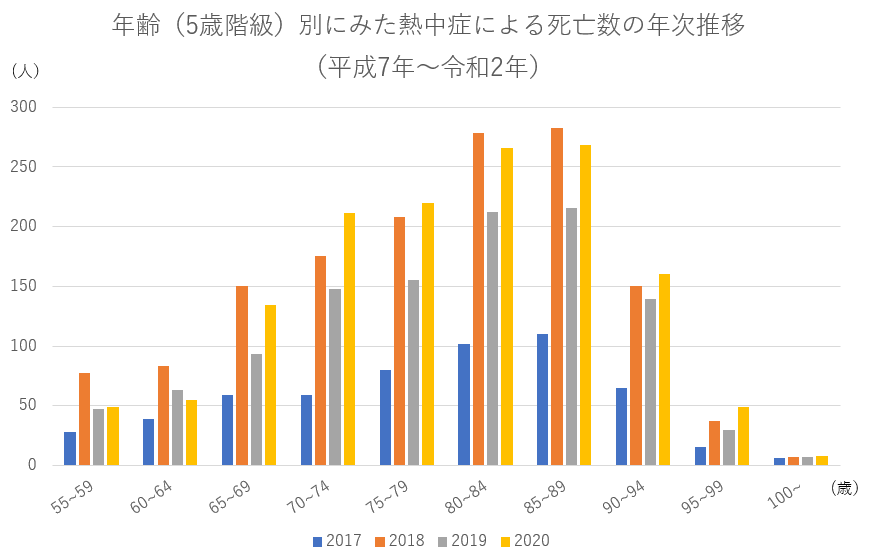

高齢者の熱中症による死亡数の推移

下の図は厚生労働省による、2017年から2020年にかけての年齢別に見た熱中症による死亡者数の年次推移をグラフに示したものです。

地域により差はあるものの、全国的に平均気温±5℃程度だった2017年が各世代とも少なかったものの、猛暑が続いた2018年から2020年までは80歳台の死亡者数が50歳台の約4倍、70歳台が約3倍と、急に増えていることが分かります。

高齢者は、軽い熱中症にかかっていることに気づかずに過ごしてしまうことや、もともと体内に保持している水分量が加齢により減少していることも原因の一つだと考えられます。

出典:厚生労働省『熱中症による死亡数 人口動態統計(確定数)』より作成

高齢者の脱水症状のサイン

高齢者の脱水症状のサインを知っていれば、ご家族に脱水症状がみられた際に、早めに対処できます。

ここでは脱水症状を引き起こした場合のサインについて、解説します。あてはまるものがあれば、水分補給などの適切な対応をとりましょう。

顔や体に現れる脱水症状のサイン

顔や体に現れる脱水症状のサインは次のとおりです。

・唇や口の中が乾燥している

・皮膚やわきの下が乾いている

・手の甲の皮膚をつまんだ後、すぐに戻らない

・爪を押してすぐに色が戻らない

・体重が減少している

・嘔吐や下痢が見られる

・血圧の低下や頻脈(※)が見られる

(※)頻脈とは:正常な場合の脈拍は1分間に60~100回程度とされています。

これに対し、1分間に100回以上の脈拍である場合は頻脈と言われます。

脱水症状だけでなく、動悸や胸痛、立ちくらみや失神、心房細動(心房の痙攣)などを引き起こしてしまうことがあります。

様子でわかる脱水症状のサイン

本人の様子から判断できる脱水症状のサインは以下のとおりです。

・トイレの回数が極端に少ない、尿の色が濃い

・食欲がない

・頭痛や吐き気を訴えている

・立ちくらみがする

・なんとなく元気がない

・疲れている様子がみられる

・話しかけても反応がない

これ以外にも、エアコンをつけず、室温が28℃以上になっている、エアコンがついていても、直射日光が当たる場所で長時間過ごしている場合、ウールや厚手の衣類を着てしまっている時などは、注意して環境を整える必要があります。

高齢者の脱水症状の対処法

上記のような症状が現れた時は脱水症状に陥っていることが疑われます。早急に対応することが大切です。

対処法①水分補給する

脱水症状を引き起こしている高齢者が、口から水分補給ができる状態であれば、水分を摂取します。

この時、お茶や水ではなく、できれば適度なナトリウムが含まれている経口補水液やスポーツドリンクなどを利用しましょう。

お茶を飲む場合は、利尿作用があるカフェインを含む緑茶やコーヒー、紅茶ではなく、ほうじ茶やルイボスティーといったノンカフェインのものがおすすめです。

飲み物を取りたがらない方の場合は、スープや茶わん蒸し、果物、プリン、ゼリーといった水分が多い食べ物を上手に利用して水分摂取を促してください。

脱水症状が疑われるにもかかわらず水分を飲むことができない場合は、速やかに医師に連絡を取り、治療を受けてください。

対処法②経口補水液を飲む

市販の経口補水液は軽度から中度の脱水症の改善に効果的です。

中にはゼリー状の製品もあり、嚥下に不安がある方用に利用することもできるとされています。

念のため、利用できるかどうかはかかりつけ医に確認してください。

対処法③病院を受診する

軽度の脱水症状で水分がとれたとしても、糖尿病や腎臓病、循環器系の持病がある高齢者の場合は何らかの悪い影響が出ている可能性があります。

速やかにかかりつけ医の診察を受けることが大切です。

高齢者の脱水症状の予防法

高齢者の脱水症状は、本人だけでなくご家族も気を配りながら予防することが大切です。

そこで、家族ができるご高齢の方の脱水症状の予防法をいくつかご紹介します。

予防法①必要な水分量を把握する

よく、一日に必要な水分量は2.5リットルだと言われていますが、実際には体重により異なり、「体重(kg)×40ml」で計算します。

例えば、体重が60㎏の方なら、60(kg)×40(ml)=2,400(ml)=2.4(L)で、2.4リットルの水分が必要ということになります。

予防法②こまめな水分補給をする

体重に合わせて必要な水分が分かったところで、これを一日に飲むと思うと、とても大変ですし、体にも大きな負担がかかります。

起床後、食事の時、間食の時、入浴後と、一日数回に分けて取りましょう。

タイミングを決めて水分補給することで、飲み忘れを防ぐことができます。

あまり水分を欲しがらない方は、ゼリーや汁物、果物など、水分の多いおかずやおやつを用意してあげましょう。

予防法③エアコンを活用する

暑い夏は大量の汗をかき、皮膚や呼吸から体内の水分が失われてしまいます。さらに、寝ている間も、寝汗をかいて脱水症状を引き起こすことがあります。

汗をかくと体内の水分やミネラルを失うだけでなく、体力も消耗してしまいます。

暑すぎる日にはエアコンを上手に利用して、適切な温度の中で過ごせるように調整してください。

また、意外に見落としがちなのが、冬の脱水症状です。

冬は空気が乾燥しているために、皮膚や呼吸により体内の水分が失われ、脱水症状を引き起こすことがあります。

季節に応じてエアコンや加湿器を上手に活用し、脱水症の予防に努めてくださいね。

高齢者の脱水症状についてのまとめ

今回は、高齢者の脱水症状や予防方法についてご紹介しました。

高齢者は様々な理由から、脱水症状を引き起こしやすく、また、気づかぬうちに重症化していたり、持病の悪化を招いたりすることがあります。

食事の際やおやつ、入浴後などのタイミングを活用し、こまめな水分摂取を促して、脱水症の予防に努めてくださいね。

まごころ弁当

まごころ弁当  配食のふれ愛

配食のふれ愛  宅食ライフ

宅食ライフ  すくすく弁当

すくすく弁当  まごころケア食

まごころケア食  ライフミール

ライフミール  わけありなおかず屋さん

わけありなおかず屋さん  運営会社

運営会社  こだわりシェフ

こだわりシェフ おてがるシェフ

おてがるシェフ ラクゴハン

ラクゴハン ラクミール

ラクミール まごころ食材

まごころ食材 楽らく弁当

楽らく弁当

HOME

HOME まごころ弁当とは

まごころ弁当とは 店舗検索

店舗検索 注文方法

注文方法 コラム

コラム お問い合わせ

お問い合わせ