脳卒中って食事と関係あるってほんと?

作成日:2020年11月5日

脳卒中は、かつては日本人の死因1位の疾患でしたが、近年は医療技術の発展と共に、死亡率は減少し、現在では死因の4位まで下がっています。しかし、死亡率が減少したと言っても危険な病気であることには変わりありません。今回は、脳卒中とは何かについてや、その原因について詳しく説明していきます。

1. 脳卒中について

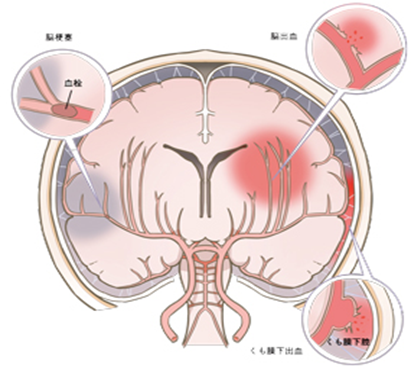

脳卒中とは、脳の中を通っている血管が詰まったり破れたりして、脳の細胞に血液が行き届かなくなることによって、脳の神経細胞が障害される病気です。発症した際に、迅速に対応することが求められ、その対応によって後遺症が残ったり命に関わったりします。

脳卒中は、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、一過性脳虚血発作の4種類に分けられます。

1) 脳梗塞

① 原因

脳梗塞は、脳卒中の中でも頻度が高い病気で約半数を占めています。脳の中を走っている動脈が詰まったり血管が細くなることによって、脳の神経細胞に十分な血液が届かなくなることが原因で起こります。

脳梗塞は、動脈硬化によって引き起こされることが多いとされています。動脈硬化とは、加齢や生活習慣によって、血管が硬くなり、コレステロールや脂質などが血管に付着して徐々に血液の流れが悪くなってしまう状態のことを言います。動脈硬化によって、血管が細くなったり、血流が悪くなってしまうと、脳の血管の中に血栓(血の塊で血管を塞いでしまうこと)ができたり、脳以外の場所でできた血栓が心臓から運ばれて脳で詰まったりしてしまうことが起こります。

脳や首の比較的太い血管が詰まってしまう脳梗塞を「アテローム血栓性脳梗塞」、脳の比較的細い血管がつまる脳梗塞を「ラクナ梗塞」、心臓でできた血栓が脳の血管に運ばれて血管がつまることでおこる脳梗塞を「心原性脳梗塞」と言います。

② 症状

脳梗塞の症状としては、左右どちらかの手足が動かしづらくなったりしびれる、顔面が動かしにくくなり上手に話せなくなったり飲み込めなくなったりする、ふらついて上手に歩けなくなる、吐き気がする、ものが見えにくくなったり重なって見えたりするなどがあります。これらの症状が出現した際にはすぐに医療機関で受診する必要があります。

③ 治療方法

脳梗塞は、薬によって脳にできた血栓を溶かす治療が行われます。発症してすぐに治療が開始できた場合には、血流が改善し脳細胞へのダメージが限定されるため後遺症も少なくて済むことが多いとされています。他にもカテーテル(管)を挿入して血栓を取り除く治療や脳を保護する薬を投与するなどの治療法が選択されることもあります。

2) 脳出血

① 原因

脳出血は、脳の中を走っている血管が破れて出血してしまうことによって、そのあふれた血液が血の塊をつくって脳を圧迫し、脳の神経細胞を破壊してしまう病気です。脳出血は脳卒中の中でも2割程度とされていますが、出血した部位によっては、重い後遺症が残ったり命の危険が伴ったりします。

出血を起こした場所によって、視床出血、皮質下出血、被殻出血、脳幹出血、小脳出血などに分けられます。

脳出血の大きな原因は高血圧であるとされています。高血圧の状態が続くと、血管に負担が大きくかかり少しずつ血管が弱くなっていき、負担に耐えられなくなったときに破裂して出血をしてしまいます。高血圧以外にも、脳の血管の異常(動脈瘤という血管のこぶ)や脳の腫瘍、アミロイドの蓄積などが原因として考えられています。

ミロイドとは、たんぱく質の一種で、これが脳の中に蓄積されることで繰り返し脳出血が起こるとされています。このアミロイドの蓄積は脳出血だけではなく、認知症の原因ともされています。

② 症状

症状は、脳梗塞と同様に手足のしびれや話しにくさ、歩きにくさなどの身体的な症状が出現します。

③ 治療方法

出血量や容体によって治療法が異なりますが、高血圧が原因で出血が起こっている場合には、まず血圧を下げる治療が行われます。同時に脳のむくみをとる薬や脳を保護する薬が使用されます。症状が重い場合やどんどん進行してしまう場合には、血液の塊を除去したり、脳の中にたまった水を除去したりする手術を行うこともあります。

3) くも膜下出血

① 原因

脳は、頭蓋骨だけではなく、外側から、硬膜・くも膜・軟膜という3層によって保護されています。このくも膜と軟膜の間のくも膜下腔という場所で出血がおこった状態のことをくも膜下出血と言います。

くも膜下出血の原因は、動脈瘤という脳の動脈にできたこぶの破裂によるものが多く、それ以外には血管の奇形や外傷などが考えられます。動脈瘤ができる原因としては、高血圧や動脈硬化、喫煙、多量の飲酒などとされています。

② 症状

突然の今までに感じたようなことがないほどの激しい頭痛が生じるのが特徴で、頭痛だけではなく吐き気や嘔吐、意識消失なども出現します。

③ 治療方法

くも膜下出血は、重症の場合には出血してすぐに意識が消失してそのまま回復できないという状況になることもあり得る怖い病気です。まずは、生命を維持するために血圧や呼吸を管理する集中治療が行われます。そして、破裂した動脈瘤の付け根をクリップで閉じたり、コイルで動脈瘤を詰めたりする手術が行われます。

4) 一過性脳虚血発作

① 原因

一過性脳虚血発作とは、脳への血流が一時的に滞ることによって、脳梗塞と同じような症状が出現し、血流が改善することによって症状が消失する状態のことを言います。一過性であるので、脳の神経細胞が壊れる前に回復して元に戻りますが、繰り返していると、脳の神経細胞へのダメージが蓄積され壊れてしまい脳梗塞を引き起こしてしまいます。

一過性脳虚血発作は、脳梗塞の前段階であることが多く、一過性脳虚血発作が起こってから48時間以内に脳梗塞を発症することが多いとされています。

一過性脳虚血発作の原因は、動脈硬化によって、血栓(血液の塊)ができ、その血栓が脳に運ばれて一時的に脳の血流が滞ることによっておこります。自然に血栓が溶けることによって症状は改善しますが、血栓ができやすい体質自体が改善するわけではないので、別の血栓が脳へ飛んできて詰まってしまうと脳梗塞になってしまいます。

他にも、動脈硬化によって血管が細くなることによって一時的に血液量が減ることでも起こります。これも同様に細くなった血管が自然に拡がるということはないので、同じ場所で何度も狭くなり血流量が減少するということは起こり得ます。

② 症状

症状は脳梗塞や脳出血と同様で、症状が一過性で消失するのが特徴です。そのため、改善したからと病院を受診しないという人も多く、脳梗塞を未然に防ぐ機会を逃してしまうこともあります。一過性の脳虚血発作が出現したときには、脳梗塞の前兆と考えて病院を受診することが大切です。

③ 治療方法

血栓が原因で起こっている場合には、血液をさらさらにする薬を投与します。また、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの動脈硬化の原因となる症状の改善を目指した治療も行います。他にもカテーテル(管)を通して血管を広げたり、血栓を除去したりする治療も行われます。

2. 脳卒中の予防

脳卒中の大きな原因は、高血圧、糖尿病、脂質異常症などによって引き起こされる動脈硬化であるとされています。そのため、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を改善することが大切です。これらの生活習慣病は、食事や運動、睡眠などの生活が大きく関わってきます。

食事に関しては、過剰にカロリーを摂取しないことや、塩分を控えめにすること、脂質を摂取しすぎないようにすること、ビタミンやミネラル、食物繊維などを積極的に摂取することなど、さまざまな工夫が必要になります。専門家から制限食を指導されている場合を除いて、食事はまずは1つでも多くの食材を用いて栄養バランスのよいものを摂取することを心がけましょう。塩分過多は、高血圧の大きな要因になりますので、調味料は減塩のものを使用したり、漬物や加工品(ハムやウインナー、かまぼこなど)は控えるようにしたりしましょう。

また、運動習慣も大切です。摂取したカロリーと消費したカロリーを比較して、消費したカロリーの方が少ない場合、肥満へとつながっていきます。適度な運動はカロリーを消費するだけでなく、ストレス発散にも効果的です。すでに血圧の高い方が、いきなり激しい運動をすると急激に血圧が上昇して脳卒中のリスクが高くなってしまうこともあるので、激しい運動を急にするのではなく、軽い運動を継続して行うことが重要になります。

他にも、良質な睡眠をとることや禁煙をすること、アルコール摂取を控えること、ストレスをためすぎないことなど生活上での工夫が大切になります。特に、タバコは血管を収縮させる効果があり、血圧を上昇させたり血管を詰まらせる原因につながりやすいので、なるべく禁煙するようにしましょう。

3. 再発させないために

脳卒中は、再発率が高い病気の1つです。なぜなら、脳卒中の原因のほとんどが生活習慣によるもので、脳卒中の原因である血管のつまりや出血をその時は改善させたとしても、生活習慣が改善しなければ同様の症状が脳の血管のどこでおこってもおかしくないからです。

そのため、脳卒中を1度発症した人は、再度発症しやすいため根本の生活習慣を改善していくことが重要になります。まずは、発症前の生活習慣を見直し、どのような改善が必要であるのかを自分で知ることが大切です。

また、治療が遅かったり脳卒中が起こった場所によっては、後遺症が残ってしまう方もいます。そのような方は、生活習慣の改善ももちろんですが、リハビリテーションを行って、以前のような生活が送れるように治療を続けていかなくてはなりません。また、後遺症がある状態を受け入れて、その中でもできる再発予防を考えていく必要があります。

例えば、左右どちらかの半身に麻痺が残ってしまった場合には、自分で食事を作ることが難しかったり、運動が思ったようにできないということもあるかもしれません。そのような場合でも、再発を予防するために生活習慣は見直していかなければならないため、お弁当の宅配サービスを利用するなどして、バランスの良い食事を摂取できるように工夫が必要になります。

4. 脳卒中に関するまとめ

脳卒中は、怖い病気というイメージがあるかもしれませんが、脳梗塞や脳出血、一過性脳虚血発作などは、迅速な対応によっては症状が改善することもあります。くも膜下出血は、出血の程度によっては命の危険がかなり高い病気であると言えます。

脳卒中の原因のほとんどは、高血圧、糖尿病、脂質異常症からくる動脈硬化とされています。これらは、薬を飲むなどの治療だけではなく、生活習慣を改善することが非常に重要とされています。

生活習慣の見直しの中でも特に重要であると考えられるのは食事です。まごころ弁当では、宅配で栄養バランスのとれた食事をお届けすることができます。塩分の制限やカロリーの制限も選択することができ、高血圧や糖尿病、脂質異常症の改善には最適です。

また、一度脳卒中を発症して、片側に麻痺が残ってしまった場合や、飲み込みが難しくなってしまった方でも、スムーズに召し上がっていただけるように、食事の形態を選択していただくこともできます。さらに、宅配サービスですので1日に1回は必ず生存確認をすることができます。

例えば、近年では、高齢者の独居が増加していて、家の中で脳卒中を発症した場合、誰にも気づかれずに時間が経過してしまうということも少なくありません。その点、まごころ弁当では、毎日宅配にご自宅までお伺いしますので、何か異常があった際には、少しでも早く気付くことができるというメリットもあります。

脳卒中は、医療の発展と共に、昔に比べると死亡率も低下してきましたが、それでも、命の危険にさらされることはありますし、命は助かっても後遺症が残ってその後の生活に支障を残すということも少なくありません。

また、一度発症したら再発する可能性が高い病気でもあります。そのため、脳卒中は生活習慣を見直して、予防を継続していくことが重要になります。まごころ弁当では、その予防の手助けをすることができます。1人暮らしでなかなか食事の自己管理ができない方や、1食でいいからバランスのよい食事を食べて健康を維持したいと考えている方は、ぜひ1度お試しください。

◯病院名 :ブレインケアクリニック

◯住所 :東京都新宿区新宿2丁目1−2 白鳥ビル 2階

◯診療科 :心療内科・精神科・栄養療法・リワーク

《プロフィール》

・生まれ :新潟県

・学歴 :順天堂大学大学院医学研究科卒

・特技 :速読

・趣味 :街歩き、博物館巡り

・好きな言葉 :「壁は自分自身だ。」(岡本太郎)

・モットー :いつも明るく笑顔を絶やさない事

・プライベートの過ごし方 :平日にはできないことをして気持ちを切り替えています

・健康で意識していること :インスリンシグナルの抑制と十分な栄養素の補給、ストレスマネジメント

《資格・所属》

・博士(医学)

・精神保健指定医

・精神科専門医

・認知症診療医

・抗加齢医学専門医

・リコード法認定医

・日本精神神経学会

・日本抗加齢医学会

・日本認知症学会

・日本認知症予防学会 など

まごころ弁当

まごころ弁当  配食のふれ愛

配食のふれ愛  宅食ライフ

宅食ライフ  すくすく弁当

すくすく弁当  まごころケア食

まごころケア食  ライフミール

ライフミール  わけありなおかず屋さん

わけありなおかず屋さん  運営会社

運営会社  こだわりシェフ

こだわりシェフ おてがるシェフ

おてがるシェフ ラクゴハン

ラクゴハン ラクミール

ラクミール まごころ食材

まごころ食材 楽らく弁当

楽らく弁当

HOME

HOME まごころ弁当とは

まごころ弁当とは 店舗検索

店舗検索 注文方法

注文方法 コラム

コラム お問い合わせ

お問い合わせ