腎臓病の食事制限|ステージ別に詳しく解説

作成日:2020年12月4日

近年、医療が発展してきて、さまざまな病気が治る時代になってきました。しかし、腎臓病の治療法の基本となる食事療法は、どんなに医学が発展しても自分で制限して守っていかなくてはなりません。今回は、腎臓病のステージ別の食事制限について詳しく説明していきます。

目次

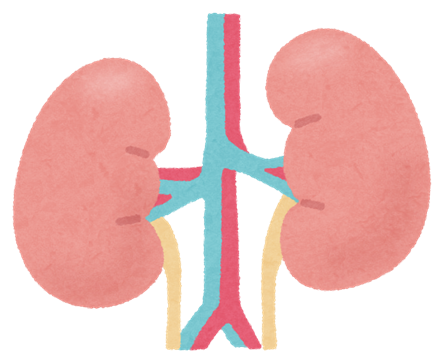

腎臓とはどんな臓器?

腎臓とは、通常人の身体の中に左右2つあって、そら豆のような形をしている臓器です。腎臓の働きは、血液の中の不要になった老廃物をろ過して、尿として老廃物と摂りすぎた水分を身体の外へと排出しています。身体にとって、必要なものだけを残して不要なものを身体の外へと排出してくれるので、身体を正常に保つために欠かすことができません。

腎臓は、ネフロンと呼ばれる構造が約100万個集まって構成されており、ネフロンの中には、毛細血管が球状に絡まった糸球体と呼ばれる部分と、糸球体につながる尿細管という管があります。血液は糸球体で老廃物をろ過し、さらに尿細管を通る間に身体に必要な栄養やミネラル、水分が再度吸収され不要な物質が尿となって外へと排出されます。

腎臓病とはどんな病気?

腎臓病とは、腎臓の中の糸球体や尿細管が何らかの理由でうまく働かなくなってしまうことによって腎臓の働きが悪くなる病気のことです。

腎臓病には、急性腎不全と慢性腎不全があり、急性腎不全の場合は、治療により機能が回復することがあるとされています。しかし、慢性腎不全の場合には、一度失われた機能は二度と回復することはないことが多いとされています。慢性腎不全になった場合には、腎機能を完全に回復させることではなく、これ以上の腎機能の低下の進行を遅らせることを目標に治療をしていきます。

慢性腎不全は、慢性腎臓病(CKD)が進行することによって発症し、腎機能の低下が著しくなると生命の危機的状況に陥ります。その結果、最終的には透析や腎臓移植などをしなければならなくなっていきます。

慢性腎臓病(CKD)の主な原因となる疾患は、糖尿病や高血圧などの生活習慣病、慢性腎炎などです。特に糖尿病は、血糖値のコントロールが十分でない場合、10~15年で糖尿病性腎症を発症すると言われており、透析をする人の約半数の人は、糖尿病性腎症と言われています。糖尿病や高血圧などは、腎臓の細い血管に直接損傷を与えてしまうため、腎臓への負担が大きいとされています。

ステージ別食事制限

腎臓病は、その進行度によってステージで分けられています。このステージの指標となるのが、eGFR(推算糸球体ろ過量)と呼ばれる数値です。この数値は、老廃物を尿として身体の外へ排出する能力がどの程度あるのかを示したもので、この数値が低ければ低いほど腎臓の機能が低下しているということを表します。

1) ステージ1(G1)

ステージ1は、腎機能は正常または高値(GFR≧90)とされ、まだ慢性腎臓病(CKD)の段階ではありません。しかし、糖尿病や高血圧症、肥満などの生活習慣病がある方や喫煙などの生活習慣がある方は、慢性腎臓病(CKD)になるリスクが高いと言えるので、生活習慣病の治療を行いつつ、腎機能も定期的に検査していく必要があります。

また、腎機能が正常であってもタンパク尿などの尿検査での異常が続いている場合には、医療機関で定期的にフォローしてもらいましょう。

2) ステージ2(G2)

ステージ2は、腎機能が正常または軽度に低下している(90>GFR≧60)状態で、まだ慢性腎臓病(CKD)の段階ではありません。ステージ1と同様に生活習慣病が背景にある方は、生活習慣病の治療を行いつつ腎機能の経過を見ていくことが必要です。

【ステージ1、2の食事】

ステージ1とステージ2の段階では、大きな食事制限はありません。しかし、高血圧症や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を予防・改善する意味でも、塩分の過剰摂取には注意が必要です。

厚生労働省の日本人の食事摂取基準では、一般的な成人男性の塩分摂取量の目標値は7.5g未満、成人女性では6.5g未満とされています。高血圧の方はさらに厳しく、6g未満が基準とされています。平成30年度の栄養調査では、日本人の成人男性の平均塩分摂取量は11g、女性は9.3gでしたので、日本人は塩分過多の傾向にあるため、意識的に減塩を心がける必要があります。

また、食事はバランスよく摂取するようにして肥満に気を付けましょう。肥満は、BMI(ボディマス指数):体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

で算出され、25以上が肥満とされています。

標準体重は、BMIが22で計算されるため、

身長(m)×身長(m)×22

で算出されます。肥満を予防するためには、1日のエネルギー摂取量=25~35kcal×標準体重(kg)で計算して、カロリーの過剰摂取を防ぎましょう。

また、たんぱく質の摂りすぎにも注意が必要です。たんぱく質は代謝された後のいらなくなったものは、老廃物として腎臓でろ過されて身体の外へと排出されます。そのため、たんぱく質を過剰に摂取すると腎臓への負担が大きくなります。

1.3g/標準体重(kg)を超えない程度に良質のたんぱく質を摂取するように心がけましょう。

3) ステージ3(G3a)

ステージ3は腎機能が軽度~中等度に低下している(60>GFR≧45)状態で、慢性腎臓病(CKD)が疑われる状態です。さらに腎臓の機能が低下すると、透析治療を必要とする腎不全の状態になったり、狭心症や心筋梗塞、脳卒中などの血管系の疾患を発症しやすい状態になってしまいます。

【ステージ3の食事】

ステージ3になってくると、塩分を控えたりカロリーの過剰摂取をしないことに加えて、たんぱく質の摂取量に制限が出てきます。0.8~1.0g/標準体重(kg)を超えないように制限する必要があります。例えば、標準体重が60kgの人は、1日のたんぱく質摂取量は60g以下に制限する必要があります。

4) ステージ4(G3b)

ステージ4は腎機能が中等度~高度に低下している(45>GFR≧30)状態で、慢性腎不全(CKD)が強く疑わる状態です。医療機関へ相談して、適切な治療を受ける必要があります。腎機能が低下することによって、貧血やミネラルの異常、骨の異常などを合併することがありますので、その治療も必要になってきます。

【ステージ4の食事】

ステージ4になると、たんぱく質制限に加えてカリウムの摂取の制限も必要になります。

腎臓の機能が低下すると、電解質の1種であるカリウムを身体の外に出すことが難しくなり、身体の中に排出しきれなかったカリウムがたまってしまい、高カリウム血症となってしまうことがあります。高カリウム血症は、手足のしびれや不整脈、頻脈、筋力低下などの症状が出現し、放置しておくと、不整脈から心停止になる可能性もある危険な状態です。そのため、腎臓の機能が低下してきたらカリウムの摂取を制限する必要があります。

たんぱく質制限は、ステージ3よりもさらに厳しく、0.6~0.8g/標準体重(kg)を超えないように制限しなければなりません。標準体重が60kgの人は、1日48g以下にまでたんぱく質摂取を制限する必要があります。また、カリウムは、1日2000㎎以下に制限しなくてはなりません。

5) ステージ5(G4)

ステージ5は腎機能が高度に低下している(30>GFR≧15)状態です。慢性腎臓病(CKD)による腎機能低下で生じる貧血やミネラル異常、骨の異常などを合併している可能壊死が高いと言えます。透析治療が必要である腎不全になる可能性も高く、すぐに医療機関へ相談して適切な治療を受ける必要があります。

【ステージ5の食事】

ステージ5になるとさらに制限は厳しくなり、カリウムは1日1500㎎以下へと制限する必要があります。塩分制限やカロリー制限、たんぱく質制限は、ステージ4と同様です。

6) ステージ6(G5)

ステージ6は末期の腎不全(15>GFR)の状態で、透析治療や腎臓移植が必要になる可能性が高く、すぐに医療機関で専門的な治療が必要となります。ステージ6では、治療内容や腎不全の状態によって、個々で食事制限の内容が変わりますので、専門医の指導のもと、食事制限を継続していく必要があります。

食事制限のポイント

1) 塩分制限

塩分は、腎機能の低下の有無にかかわらず、過剰摂取することによって身体にさまざまな弊害を及ぼしますので、減塩を心がける必要があります。減塩のためのポイントとしては、加工食品(ハムやウインナー、ベーコンなど)や練り物(かまぼこやはんぺんなど)の摂取はなるべく控えるようにしましょう。他にも、漬物や干物などにも塩分が多く含まれるのでなるべく摂取しないようにしましょう。

ソースや醤油は直接かけるのではなく、つけて食べるようにし、調味料自体もなるべく減塩の製品を使用するようにしましょう。また、カップラーメンやお惣菜、冷凍食品、外食は味付けが濃いめであることが多いのでなるべく自炊をするようにして、これらを摂取する頻度を減らしましょう。ラーメンやうどんなどの汁ものを食べた時には、汁は残すことも大切です。

2) たんぱく質制限

たんぱく質は摂取しすぎることによって腎臓に負担がかかりますので、ステージ別に適切な量を摂取するようにしましょう。また、摂取するたんぱく質は、質のよいものを選択することも大切です。質のよいたんぱく質とは、必須アミノ酸をバランスよく含んだ食品のことです。

たんぱく質は、身体の中に取り込むと筋肉や血液、皮膚や髪の毛などさまざまなものへと合成される、身体にとっては欠かすことができない栄養素です。このたんぱく質は約20種類のアミノ酸からなっていて、そのうちの9種類は身体の中で合成することができず、食事からでしか摂取することができません。この9種類を必須アミノ酸といい、積極的に摂取する必要があります。

この必須アミノ酸をバランスよく含む食品は、卵や牛乳、肉、魚、大豆などです。逆にバランスが悪いとされているのは、白米や食パン、うどんなどで、主食とされるものが多いです。たんぱく質は、肉や魚だけではなく、米や小麦などにも含まれているので、制限をするときには注意が必要になります。

3) エネルギーは十分に

たんぱく質を制限すると、身体に必要なエネルギーが足りなくなってしまうことがあります。身体に必要なエネルギーが足りないと、筋肉を分解してその足りないエネルギーを補おうとしてしまいます。筋肉が分解されると、老廃物が算出されてしまい、せっかくたんぱく質制限をしても腎臓に負担がかかってしまうことになります。そのため、エネルギーの過剰摂取はよくありませんが、適切なカロリーを十分摂取する必要があります。

4) カリウム制限

カリウムはありとあらゆる食品に含まれているため、たんぱく質を制限すると必然的にカリウムも制限することができると言えます。特にカリウムは、バナナやメロン、キウイフルーツなどの果物に多く含まれているため、果物類は摂取量を半分にしたり食べるのを控えたりするとよいでしょう。他にも海藻類に多く含まれているので、1度に大量の海藻を摂取するのは控えましょう。

また、カリウムは水に流れ出やすい性質があるので、野菜などの食材は1度茹でて、茹でたお湯は捨てて調理をしたり、一度水にさらしたりするなど、調理方法を工夫することによってもカリウムの過剰摂取を抑えることができます。

5) 水分制限

慢性腎臓病の症状によっては、水分摂取の制限が必要になることがあります。水分摂取の制限が必要な場合には、コップ1杯の量を計算しておいたり、あらかじめ1日に飲んでもいい量を計測して準備しておくなどの工夫をするとよいでしょう。しかし、極端に水分を制限してしまうと、腎臓へ流れる血液の量が減ってしまいかえって腎臓に負担がかかってしまうため、指示された量は摂取する必要があります。

『腎臓病の食事制限』まとめ

腎臓は、身体の中の不要になった老廃物を身体の外へ排出したり、電解質や水分のバランスを整えてくれる、生きていく上でとても重要な臓器です。

慢性腎臓病はさまざまな原因によっておこりますが、腎機能の低下の程度によってそのステージが分けられています。ステージによって食事制限の基準が異なりますが、あくまで目安であって個人個人の症状や腎機能低下の進行速度などによっても制限の程度は変わってきます。必ず医療機関を受診して、食事制限に関する指導を受ける必要があります。

まごころ弁当では、慢性腎臓病のようにたんぱく質制限が必要な方向けのたんぱく調整食を提供することができます。なかなか自分でたんぱく質量を計算することが難しい方でも、手軽に制限食を召し上がっていただくことができます。また、カロリーや塩分量も計算することができるので、治療食としては最適です。

慢性腎臓病の方にとって、毎日の食事は、病気の進行をとどめるために非常に重要なものになります。ぜひ1度宅配サービスのまごころ弁当をお試しください。

◯病院名 :ブレインケアクリニック

◯住所 :東京都新宿区新宿2丁目1−2 白鳥ビル 2階

◯診療科 :心療内科・精神科・栄養療法・リワーク

《プロフィール》

・生まれ :新潟県

・学歴 :順天堂大学大学院医学研究科卒

・特技 :速読

・趣味 :街歩き、博物館巡り

・好きな言葉 :「壁は自分自身だ。」(岡本太郎)

・モットー :いつも明るく笑顔を絶やさない事

・プライベートの過ごし方 :平日にはできないことをして気持ちを切り替えています

・健康で意識していること :インスリンシグナルの抑制と十分な栄養素の補給、ストレスマネジメント

《資格・所属》

・博士(医学)

・精神保健指定医

・精神科専門医

・認知症診療医

・抗加齢医学専門医

・リコード法認定医

・日本精神神経学会

・日本抗加齢医学会

・日本認知症学会

・日本認知症予防学会 など

まごころ弁当

まごころ弁当 配食のふれ愛

配食のふれ愛 宅食ライフ

宅食ライフ すくすく弁当

すくすく弁当 まごころケア食

まごころケア食 ライフミール

ライフミール わけありなおかず屋さん

わけありなおかず屋さん 運営会社

運営会社 こだわりシェフ

こだわりシェフ おてがるシェフ

おてがるシェフ ラクゴハン

ラクゴハン ラクミール

ラクミール まごころ食材

まごころ食材 楽らく弁当

楽らく弁当

HOME

HOME まごころ弁当とは

まごころ弁当とは 店舗検索

店舗検索 注文方法

注文方法 コラム

コラム お問い合わせ

お問い合わせ