ゆずにかぼちゃ 冬至に食べるとよいと言われる食べ物

作成日:2021年12月19日

本格的に冬の寒さが訪れ、12月に入ると、どんどんと日が短くなります。年により若干のずれはありますが、12月20日頃には「冬至」と呼ばれる節句がありますね。

ゆず湯に入ったり、かぼちゃを食べたり…地方によっては、さまざまな行事や風習があることでしょう。今回は、冬至とは?なぜゆず湯にかぼちゃなのか?をご紹介します。

目次

冬至とはどんな日?

ではまず、冬至とはいったいどのような日なのかをご紹介していきましょう。

現在私たちが使っている暦は、古代エジプトで考案され、太陽が地球を一回りするのに必要な日数をもとに考える太陽暦で、日本では明治の初め頃から利用されるようになりました。

太陽暦は太陽の動きに即しているため、大きなくくりの中での春夏秋冬の移り変わりには忠実ですが、田植えなど農耕に必要な細かな季節の流れには対応していません。

もともと、日本では古来より太陽と月の満ち欠けを中心に考える太陽太陰暦を利用していました。これは古代中国で考案されたものです。

こちらは、新月から満月へ、そしてまた新月へという月の満ち欠けを中止に太陽の動きを加味して考えられたものでした。

一方、私たち日本人は稲作を中心とした生活を行う民族であったため、季節の動きを忠実に把握しておく必要がありました。

そこで、暦とは別に二十四節気という発想が生まれたのです。二十四節気も、古代中国で考案された発想をもとにしています。

まず、太陽の動きをもとに、一年を4つに分けます。

日の出から日の入りまでの長さがちょうど12時間になる日を春分(しゅんぶん)、秋分(しゅうぶん)、日の出から日の入りまで一年で最も長い日を夏至(げし)、最も短い日を冬至(とうじ)と呼ぶようになりました。

その中でさらにそれぞれを6つに分け、合計で24の節気になる、というわけです。

二十四節気と現在私たちが使っている暦を比べると、冬至や夏至、春分、秋分にあたる日は毎年少しずつのずれがありますね。

これは、太陽と地球の動きに連動しているためです。

そうして定められた冬至の日、先ほどご紹介したとおり、一年で最も日照時間が短い日ということになります。

冬至に食べたい食べ物とは?

冬至といえば、ゆず風呂に入り、かぼちゃを食べるとよい、といわれていますね。これは何故?いったいどのような効能があるのでしょうか?

≪ゆず≫

冬になると香り高く華やかな黄色で食卓を賑わせてくれるゆず。あの香りをかぐと、冬になったなぁと感じる方も多いことでしょう。

では、なぜ冬至にゆずをお風呂に浮かべるようになったのでしょうか?

ゆず湯に入る習慣が生まれたのはそう古いことではなく、江戸時代後期の銭湯が始まりだとされています。

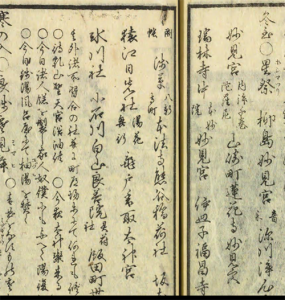

江戸時代の風習などを掲載した書物、『東都歳時記(江戸歳時記)4巻』齋藤月岑幸成 編には、下記のように冬至の項に、「今日銭湯風呂屋にて柚子湯を焚く」と記載されています。

国立国会図書館デジタルコレクション 51ページより

ゆずに含まれる栄養素

では、ゆずにはどのような栄養素が含まれているのかを見ていきましょう。

ビタミンC

柑橘系の果物、ゆずの果汁にはビタミンCが豊富に含まれています。ビタミンCは肌や骨の細胞を網目のように支えるコラーゲンを作る働きを促しています。

そのため、肌にハリを与えたり皮膚や粘膜を強めたりする働きがあります。

現代の私たちは、多くの身体的、精神的なストレス抱えて生活しています。ストレスを感じると、私たちの体はビタミンCを多く消費しています。

そのため、ストレスを多く感じる人ほど多くのビタミンCを取っておく必要があります。

また、貧血予防には欠かせない鉄分はとても吸収率が低いミネラルですが、ビタミンCを合わせて摂取することで、吸収率が上がることが知られています。

ビタミンCは水に溶ける栄養素なので、過度に洗ったり長時間茹でたりしないことがポイントとなります。

ビタミンE

ビタミンEには高い抗酸化作用があり、私たちの体の酸化を防ぐ働きがあります。

そのため、血液中のコレステロールの酸化からおこる動脈硬化をはじめとする生活習慣病の予防に役立ちます。

また、中医薬膳学ではゆずは体を温め、食欲増進、消化促進、また、疲労回復や二日酔いの解消など、さまざまな働きがあると言われています。

また、特有の良い香り新鮮なうちに皮をうすく削いでラップフィルムで密閉し、冷凍しておくといつでも使うことができます。湯豆腐にお茶漬けに、トッピングとして気軽に利用するとよいですね。

≪かぼちゃ≫

冬至というと、何を置いてもかぼちゃを連想する方が多いでしょうね。

ではなぜ、日本原産ではないかぼちゃが、日本の風習である冬至に選び、食べられるようになったのでしょうか?

かぼちゃは夏から秋のはじめに収穫される野菜です。が、切らずにそのまま保存すると、冬まで置いておくことができます。

その保存性の良さと栄養価の高さから、風邪などひきやすくなる冬に食べるとよいと言われるようになり、冬至にかぼちゃ、と連携づけられるようになったという説があります。

かぼちゃの栄養価

βカロテン

βカロテンはビタミンAとして働き、活性酸素による体の酸化から私たちを守ってくれています。

また、肌や粘膜の健康を守ったり、暗いところでも目が見えるような視覚の機能を正常に保ったりする働きがあります。

ビタミンC

ビタミンCは体内の細胞同士を網目のようにつなぎとめているコラーゲンを強くする働きがあります。そのため、皮膚や粘膜を健康に保つことができます。

また、鉄分の吸収力を高め、活性酸素から体を守ったり、ストレスに対する抵抗力を付けたりする働きがあります。

ビタミンE

ビタミンEには高い抗酸化作用があり、私たちの体の酸化を防ぐ働きがあります。

そのため、血液中のコレステロールの酸化からおこる動脈硬化をはじめとする生活習慣病の予防に役立ちます。

ビタミンEは油に溶ける性質があるため、炒め物や油を含むドレッシングと併せて取るとよいでしょう。

ビタミンK

ビタミンKは怪我をして出血した時に血液を固め、止血する働きを助けています。

また、骨を健康に保つ働きがあり、骨粗しょう症の薬としても利用されています。

葉酸

葉酸は私たちの体の細胞が複製されるときに大切なDNAを正確に合成するという、大切な役割があります。

≪「ん」がつく食べ物≫

ところで、先ほどご紹介したかぼちゃは、南瓜(なんきん)とも言いますね。

もちろん、栄養価が高く体によいことも理由の一つになるでしょうが、冬至には、「ん」が付く食べ物を食べるとよい、という説もあります。

冒頭にご紹介した夏至、冬至の捉え方のなかで、古代東洋では陰陽の考え方が発達しました。

陰陽では、最も陽が長い夏至の日を、太陽の「陽の気」に満ち、一年で最も活動的な日だとしています。

一方、夏至から少しずつ陽の気が減り、冬至を迎える日は、活動力が落ちてじっと寒さに耐える、最も「陰の気」が満ちている日だと定義しています。

冬至の翌日から少しずつ陽が長く暖かくなってくると、今度はまた陽の気が満ちていく、というわけですね。

ところで、「ん」という文字は「いろはうた」、「五十音」ともに、文字の最後にきますね。

そのため、これらのように、「ん」で締めくくる日である、冬至を過ぎるとまた太陽の力が強まり、陽の気に満ちて陽が長く温かくなる。

冬が終わり、春を迎える、悪いことも終わりを迎え、これからは良い方向に進んでいく、という願掛けでもあるのです。

なんきん、だいこん、にんじん、れんこん、ぎんなん、きんかん、そして、かんてんやうどんも、「ん」がつくことから、冬至に食べると縁起がよいと言われています。

だいこん

だいこんはビタミンCやカリウム、消化酵素であるアミラーゼやジアスターゼを多く含んでいます。

柔らかく炊いて田楽味噌をつけたり、おでんの具の一つとして食べたりしてもよいですね。

なお消化酵素がたっぷりと含まれているため、生の大根を大量に食べると胃痛がおこることがあります。

にんじん

カロテンの語源がキャロットであることを見てもわかる通り、ビタミンAと同様の働きをするβカロテンをたっぷりと含んでいます。

れんこん

れんこんは、薬膳では咳やアレルギー症状を鎮める働きがあると言われています。また、良質の食物繊維を多く含み、胃腸の働きを整えてくれます。

ぎんなん

ぎんなんはビタミンE、Cやカリウム、銅を多く含み、薬膳では呼吸器の働きを整え、空咳を鎮めると言われています。

また、疲労回復の働きもあるとされていますが、作用が強いため、食べすぎには注意が必要です。

きんかん

きんかんは薬膳では体をあたため、食欲を増進させ、咳を鎮める働きがあるとされています。ビタミンCやEを含んでいます。

かんてん

かんてんはテングサという海藻を煮詰め、ドロドロに溶かしたものを固めて水分を抜いて作ります。

そのため、とても多くの食物繊維を含み、胃腸の働きを整えてくれます。

体もあたたまるゆず釜蒸し

ゆずのかおりをしっかりと楽しめるゆず釜蒸しは、作っている最中から部屋中にゆずの香りが広がり、アロマテラピー効果も得られそうですね。

【材料】2人分

・ゆず…2個

・牡蠣…6個

・エビ…2~4尾

・しめじなど…適宜

・日本酒…大さじ1+1(エビ、牡蠣加熱用)

・味噌…大さじ1

・みりん…大さじ1/2

【作り方】

①牡蠣は大根おろし又は塩(分量外)で、身を崩さないよう注意しながらヒダの内側まで優しく洗い、水をはったボールのなかで汚れを洗い落としてからザルに取り、水気を切っておきます。

②エビは殻をむいて背ワタをとり、片栗粉(分量外)でこすり洗いし、水気を切っておきます。サイズにより1/2個に切り分けておきます。

③しめじなどのきのこは石づきを落とし、小房にわけておきます。

④ゆずはヘタの方を上にして上から1/4くらいの位置で切り、果肉を落とし、皮の内側の白いスジなどをスプーンでこそげてきれいにしておきます。

⑤①の牡蠣、②のエビををそれぞれ鍋に入れ、日本酒をふりかけて火にかけ、さっと炒り付けておきます。

⑥④のゆずの器に③のしめじ、④の牡蠣、⑤のエビをつめて蒸気が上がった蒸し器に入れ、約6分蒸します。

⑦小鍋に味噌とみりんを入れて溶き合わせ、弱火にかけて、元の固さになるまでゆっくりとかき混ぜながら水分を飛ばします。

⑧取り出して器に盛り、⑦の味噌を添えて、蓋を添えます。

残った果汁で手作りポン酢

今回のレシピでは、ゆずの皮だけを利用します。残った果肉は絞ってポン酢をつくっておくとよいですよ。

【材料】

・ゆずのしぼり汁、しょうゆ、出汁昆布、かつおぶし、みりん…各適宜

【作り方】

①ゆずの果肉をガーゼや丈夫なキッチンペーパーに包んで果汁を絞ります。

②お好みで果汁:しょうゆを1:1~1:2になるように合わせ、出汁昆布3~5cm程度、かつおぶし適宜を加え、冷蔵庫で1日おきます。

③柚子の酸味が強すぎる場合、少し甘めがお好みな場合は、みりん少々を加え、味を整えます。

冬至についてのまとめ

一年で最も陽が短く、生き物は静まり返り、じっと寒さや暗さに耐えている冬至。

ゆずにかぼちゃ、「ん」の付く食べ物…いにしえの人々は、これから春を迎えるにあたり、これらの食べ物の力をいただき、芽吹きの季節に備えていたのでしょうね。

よく見ると、「ん」の付く食べ物には、根野菜が多いことに気づきました。

大地のパワーをしっかりとため込んだ根野菜は体をあたため、滋養をつける力が強いものが多いのが特徴です。

あたたかいけんちん汁などに今回残ったゆずの皮を添え、香り高い汁物にするのもおすすめです。

まごころ弁当

まごころ弁当 配食のふれ愛

配食のふれ愛 宅食ライフ

宅食ライフ すくすく弁当

すくすく弁当 まごころケア食

まごころケア食 ライフミール

ライフミール わけありなおかず屋さん

わけありなおかず屋さん 運営会社

運営会社 こだわりシェフ

こだわりシェフ おてがるシェフ

おてがるシェフ ラクゴハン

ラクゴハン ラクミール

ラクミール まごころ食材

まごころ食材 楽らく弁当

楽らく弁当

HOME

HOME まごころ弁当とは

まごころ弁当とは 店舗検索

店舗検索 注文方法

注文方法 コラム

コラム お問い合わせ

お問い合わせ